ChatGPTの誕生により、生成AIと仕事をするのが当たり前になった今、あらためて「言語化力」の重要性が増しているように感じます。プロンプトを例に、生成AI時代における「言語化力」について解説します。

・複雑すぎる質問:例「AIの歴史について教えてください。それから、今後のAIの発展予測も知りたいです。また、AIの倫理的な問題についても詳しく説明してください。そして、ChatGPTの仕組みとその限界についても解説してください」

このように、無関係な複数の質問を1つのプロンプトに詰め込むと、焦点が定まらず、不完全な回答やバラバラの回答になる可能性があります。一度に質問するのではなく、それぞれの質問を個別に分けると、より具体的で質の高い回答が得られます。例えば、社内で上司が「あれやっておいて」といったような不明瞭な指示を出してしまうと、部下は文脈の理解や指示の趣旨の解釈に不必要なリソースを割かなければいけなくなります。社外でもこういった例は散見されます。プレゼンテーションの際、それまでの文脈や受け手の前提条件を無視した進め方をしてしまうと、オーディエンスは理解が追い付かず、興味もなくなり、離脱せざるを得ません。 他にも、抽象的であいまいなアイデアに議論が終始しプロジェクトがいつまでも動かずに頓挫したり、複雑で焦点の定まらないリクエストを一気に出すことで望んだ回答や対応が得られなかったり──もしかしたら皆さんも身に覚えがあるかもしれません。

これら悪い例の共通点は「伝える側が受け手の立場に立っていない」ということです。もっと言うならば、受け手がなんでも分かってくれるスーパーヒューマンであるという前提で、伝える側が「伝える努力」を放棄しているのです。自分本位な文脈や感覚で「あれやっておいて」とだけ言えば相手が思い通りに対応してくれるという前提条件や、一気に無関係の複数のリクエストを出しても相手が全て網羅して対応してくれるという考え自体が、そもそも伝える側だけに都合のよい「思い込み」に他なりません。 「阿吽の呼吸」や「行間をくみ取って判断する」といったニュアンスに頼ったコミュニケーションは、会社内や家族間で日常的に行われています。しかし、AIを相手にしたプロンプトエンジニアリングにおいては、こうした不完全なコミュニケーションは機能しません。

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

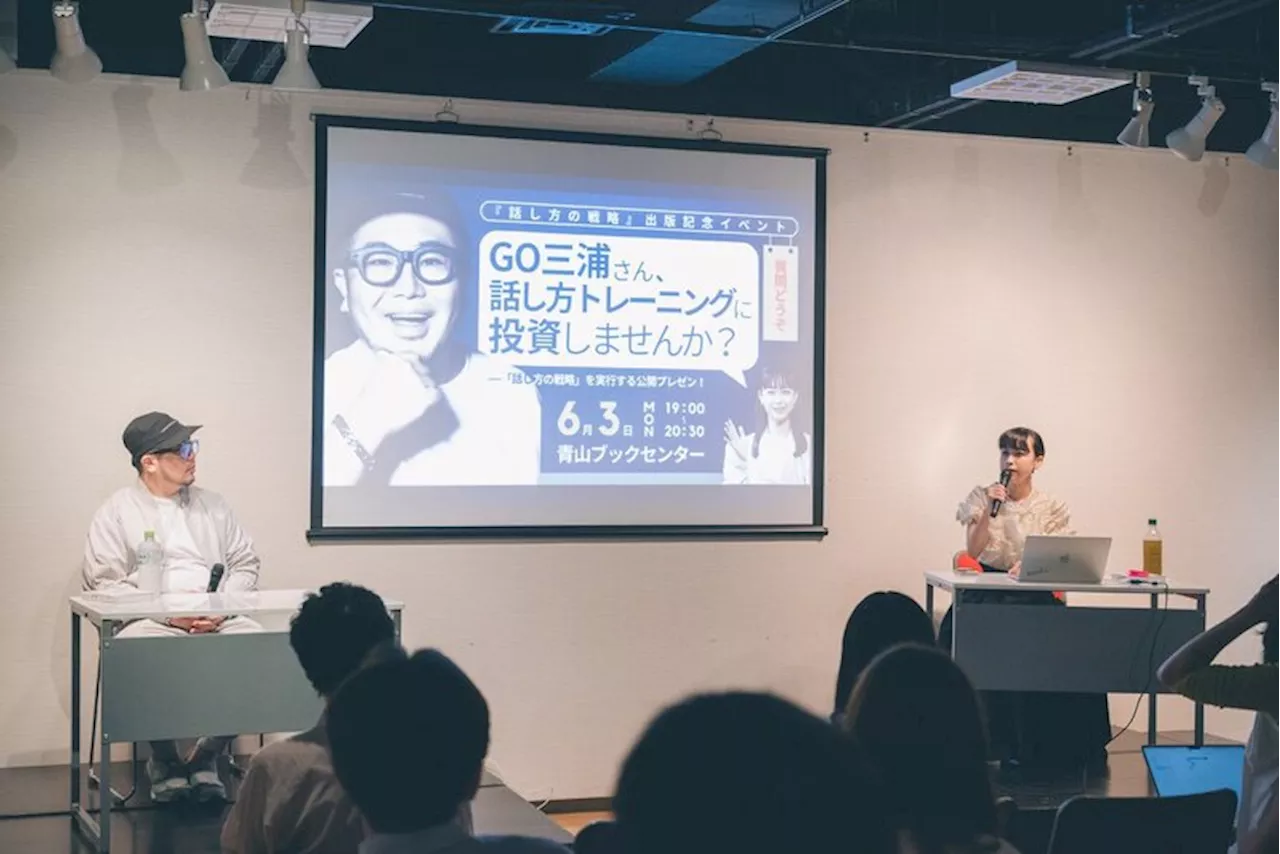

「EVと言われる時代に私はガソリン車が好き」話し方のプロが大絶賛する豊田章男会長の"自己開示プレゼン"(2024年8月26日)|BIGLOBEニュース聞き手を惹きつける話し方、そうでない話し方の違いはどこにあるのか。『話し方の戦略』がヒット中のスピーチライター・千葉佳織さんと、ベストセラー『言語化力』等の著作で知られるGO…|BIGLOBEニュース

「EVと言われる時代に私はガソリン車が好き」話し方のプロが大絶賛する豊田章男会長の"自己開示プレゼン"(2024年8月26日)|BIGLOBEニュース聞き手を惹きつける話し方、そうでない話し方の違いはどこにあるのか。『話し方の戦略』がヒット中のスピーチライター・千葉佳織さんと、ベストセラー『言語化力』等の著作で知られるGO…|BIGLOBEニュース

続きを読む »

アクセンチュアの提言から考察 「DXから全社変革に向けたCFOの役割」とは?:Weekly Memo(1/2 ページ)DXと表裏一体の企業変革に向けたCFOの役割とは何か。期待以上の成果を生み出しているCFOとそうではないCFOの違いとは。アクセンチュアが発表した調査結果と提言から考察する。

アクセンチュアの提言から考察 「DXから全社変革に向けたCFOの役割」とは?:Weekly Memo(1/2 ページ)DXと表裏一体の企業変革に向けたCFOの役割とは何か。期待以上の成果を生み出しているCFOとそうではないCFOの違いとは。アクセンチュアが発表した調査結果と提言から考察する。

続きを読む »

「コメ不足」あおりすぎで品薄に拍車か 「平成の米騒動」と比べて深刻度は?(1/2 ページ)コメの品薄感が際立っている。昨夏の猛暑に伴う令和5年産米の生育不足による流通量の減少が主因だが、農水省は6年産の新米出荷が始まる9月には品薄は解消するとの見解を示す。

「コメ不足」あおりすぎで品薄に拍車か 「平成の米騒動」と比べて深刻度は?(1/2 ページ)コメの品薄感が際立っている。昨夏の猛暑に伴う令和5年産米の生育不足による流通量の減少が主因だが、農水省は6年産の新米出荷が始まる9月には品薄は解消するとの見解を示す。

続きを読む »

「JRE BANK」が“銀行以上”にお得なワケ 「運賃4割引」や「無料Suicaグリーン券」の特典を得るには?(1/2 ページ)2024年5月9日にサービスを開始した、JR東日本のデジタル金融サービス「JRE BANK」。JRE BANKでは、JR東日本グループならではの特典が用意されている。中でもお得なのが、4割引の「JRE BANK優待割引券」が得られること。

「JRE BANK」が“銀行以上”にお得なワケ 「運賃4割引」や「無料Suicaグリーン券」の特典を得るには?(1/2 ページ)2024年5月9日にサービスを開始した、JR東日本のデジタル金融サービス「JRE BANK」。JRE BANKでは、JR東日本グループならではの特典が用意されている。中でもお得なのが、4割引の「JRE BANK優待割引券」が得られること。

続きを読む »

優秀だが昇進できない人 採用時と入社後の「評価のズレ」は、なぜ起こるのか?:働き方の見取り図(1/4 ページ)「あの人は優秀だ」と誰もが認めるような人が、入社後、会社からあまり評価されないケースがある。採用時と入社後の評価のズレは、なぜ起こるのか。理由を辿っていくと、社員マネジメントにおける日本企業の課題が浮かび上がる。

優秀だが昇進できない人 採用時と入社後の「評価のズレ」は、なぜ起こるのか?:働き方の見取り図(1/4 ページ)「あの人は優秀だ」と誰もが認めるような人が、入社後、会社からあまり評価されないケースがある。採用時と入社後の評価のズレは、なぜ起こるのか。理由を辿っていくと、社員マネジメントにおける日本企業の課題が浮かび上がる。

続きを読む »

井上尚弥を“モンスター”に 大橋ボクシングジム会長に聞く「持続可能なジム経営」(1/3 ページ)井上尚弥の代名詞“モンスター”の名付け親で、大橋ボクシングジムの大橋秀行会長に、利益が出せるジム、持続可能なジム経営の要諦を聞いた。

井上尚弥を“モンスター”に 大橋ボクシングジム会長に聞く「持続可能なジム経営」(1/3 ページ)井上尚弥の代名詞“モンスター”の名付け親で、大橋ボクシングジムの大橋秀行会長に、利益が出せるジム、持続可能なジム経営の要諦を聞いた。

続きを読む »