連続ドラマ「セクシー田中さん」の原作者で漫画家の芦原妃名子さんが死去した問題を受け、日本テレビは31日、「社内特別調査チーム」の報告書を公表した。約3時間にわたる記者説明会の様子を詳報する。【時事ドットコム取材班】

国松弁護士:原作サイドのドラマ化へ向けた要望が、制作サイドには許諾条件やそれに近い強い要求であると伝わらなかったことが、食い違いの出発点と位置付けられる。制作初期の段階で、制作サイドが原作者と面会して意思疎通する機会がなかったことも一因だと考える。

脚本家は降板を告げられた後、9、10話に自分が関与したことを示すクレジットを入れるよう要望したが、受け入れられなかった。こうした流れで不満が募り、この2話の脚本を原作者が担当することになった経緯をSNSに投稿することにつながった。 このドラマを制作する上で、6カ月という制作期間は適正だったのか。今回ドラマの制作を担当したのは比較的若手のプロデューサーだったが、フォローする体制が足りていなかったのではないか。ドラマは最終的に原作者の意向を全て取り入れた形で制作、放送されていたが、日本テレビは制作過程にみられた諸問題について、丁寧かつ真摯(しんし)に向き合うべきだと考える。 【次に、調査結果を受けた『今後へ向けた提言』について説明があった。ドラマ化に当たり、原作サイドとの信頼関係構築やトラブル回避のため、「原作者との面談を要請する」「最終話までの全体像が理解できるような構成案を事前に作る」「プロデューサーの業務量を見直す」などの内容】

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

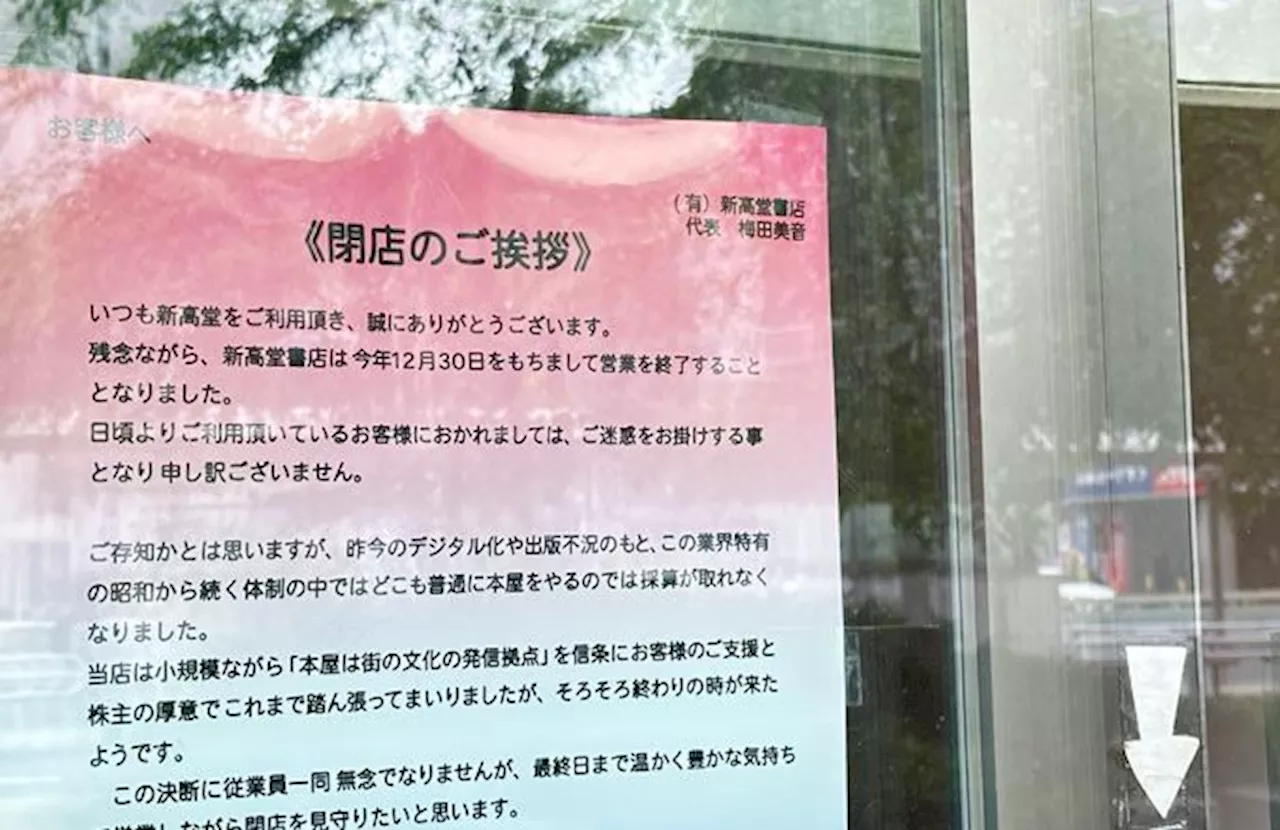

消える老舗、「書店危機」の実態◆国の支援に分かれる賛否【時事ドットコム取材班】街の書店が危機にひんしている。全国の書店の数は10年間でおよそ3割も減り、市区町村に1軒も書店がない「無書店自治体」は27.7%に達した。背景には、活字離れやネット通販の台頭、電子書籍の普及などさまざまな事情が絡んでおり、国は専門のプロジェクトチームを設置して「書店支援」に乗り出した。ただ、国の支援の在り方を巡っては、業界内外からさまざまな意見が交錯する。(時事ドットコム編集部 谷山絹香)

消える老舗、「書店危機」の実態◆国の支援に分かれる賛否【時事ドットコム取材班】街の書店が危機にひんしている。全国の書店の数は10年間でおよそ3割も減り、市区町村に1軒も書店がない「無書店自治体」は27.7%に達した。背景には、活字離れやネット通販の台頭、電子書籍の普及などさまざまな事情が絡んでおり、国は専門のプロジェクトチームを設置して「書店支援」に乗り出した。ただ、国の支援の在り方を巡っては、業界内外からさまざまな意見が交錯する。(時事ドットコム編集部 谷山絹香)

続きを読む »

なぜ解決しない?「ランドセル重過ぎ」問題◆嘆く小学生、軽量化阻む犯人は・・・【時事ドットコム取材班】小学生の9割超が、通学時の荷物を「重い」と感じている-。こんな結果が民間企業の調査で明らかになった。ランドセルが重過ぎる問題はたびたび報道に取り上げられ、社会問題となって久しいが、教科書のデジタル化も進む中、なぜいまだに軽くならないのか。小学校やメーカー、専門家らに取材し、登下校の負担軽減を阻む「犯人」は何なのか探ることにした。(時事ドットコム編集部 長田陸)

なぜ解決しない?「ランドセル重過ぎ」問題◆嘆く小学生、軽量化阻む犯人は・・・【時事ドットコム取材班】小学生の9割超が、通学時の荷物を「重い」と感じている-。こんな結果が民間企業の調査で明らかになった。ランドセルが重過ぎる問題はたびたび報道に取り上げられ、社会問題となって久しいが、教科書のデジタル化も進む中、なぜいまだに軽くならないのか。小学校やメーカー、専門家らに取材し、登下校の負担軽減を阻む「犯人」は何なのか探ることにした。(時事ドットコム編集部 長田陸)

続きを読む »

消える「おつかい」もう不要?◆ジレンマ抱える親、専門家が明かす効果とは【時事ドットコム取材班】#令和の親#令和の子子どもの「おつかい」が日常風景から姿を消しつつある。厚生労働省の調査を見てみると、お手伝いの中に占めるおつかいの割合はここ10年で減少。初めてのおつかいに挑戦する子どもの奮闘を追ったテレビ番組は、お茶の間の共感を呼び、記者もハラハラドキドキしながら様子を見守った記憶があるが、ふと気付くと身近で子どもがおつかいをしている光景は見掛けなくなった。理由を探るため、子育て世帯に話を聞いてみた。(時事ドットコム編集部 川村碧)

消える「おつかい」もう不要?◆ジレンマ抱える親、専門家が明かす効果とは【時事ドットコム取材班】#令和の親#令和の子子どもの「おつかい」が日常風景から姿を消しつつある。厚生労働省の調査を見てみると、お手伝いの中に占めるおつかいの割合はここ10年で減少。初めてのおつかいに挑戦する子どもの奮闘を追ったテレビ番組は、お茶の間の共感を呼び、記者もハラハラドキドキしながら様子を見守った記憶があるが、ふと気付くと身近で子どもがおつかいをしている光景は見掛けなくなった。理由を探るため、子育て世帯に話を聞いてみた。(時事ドットコム編集部 川村碧)

続きを読む »

【やさしく解説】 「人口消滅」「ブラックホール」過激な自治体ランキングなぜ?◆魅力ある街とは…【時事ドットコム取材班】企業経営者や大学教授ら民間の有識者でつくる「人口戦略会議」(議長・三村明夫日本製鉄名誉会長)が、人口推計に基づいた全国自治体の持続可能性について分析したところ、「消滅可能性自治体」が744に上ると発表した。新たに、聞き慣れない「ブラックホール型自治体」も登場。「消滅」「ブラックホール」ってどういうこと?(時事ドットコム取材班・編集委員 豊田百合枝)

【やさしく解説】 「人口消滅」「ブラックホール」過激な自治体ランキングなぜ?◆魅力ある街とは…【時事ドットコム取材班】企業経営者や大学教授ら民間の有識者でつくる「人口戦略会議」(議長・三村明夫日本製鉄名誉会長)が、人口推計に基づいた全国自治体の持続可能性について分析したところ、「消滅可能性自治体」が744に上ると発表した。新たに、聞き慣れない「ブラックホール型自治体」も登場。「消滅」「ブラックホール」ってどういうこと?(時事ドットコム取材班・編集委員 豊田百合枝)

続きを読む »

愛兎との別れ、癒やした「アバター」 ◆ペットロスに効果?専門家解説【時事ドットコム取材班】2024年4月、「お月さまから配信している」と話す1匹のウサギの動画がSNS上で拡散しました。投稿したのは、2年前にこのウサギを亡くしたかつての飼い主。一時は「ペットロス」の状態に陥り、食事も取れないほど憔悴したそうですが、愛兎そっくりな「アバター」(画面上で動く分身)を制作したことで、悲しみが癒やされたといいます。(時事ドットコム編集部 太田宇律)

愛兎との別れ、癒やした「アバター」 ◆ペットロスに効果?専門家解説【時事ドットコム取材班】2024年4月、「お月さまから配信している」と話す1匹のウサギの動画がSNS上で拡散しました。投稿したのは、2年前にこのウサギを亡くしたかつての飼い主。一時は「ペットロス」の状態に陥り、食事も取れないほど憔悴したそうですが、愛兎そっくりな「アバター」(画面上で動く分身)を制作したことで、悲しみが癒やされたといいます。(時事ドットコム編集部 太田宇律)

続きを読む »

「緊張で頭が真っ白」広がる若者の″電話恐怖症”◆達人が教える応対のコツ【時事ドットコム取材班】#令和に働くオフィスの電話が鳴るとビクッとする、受話器を取ると緊張で頭が真っ白になる―。特に働き始めたばかりの人ほど、こんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。20~30代の7割超が「電話応対に苦手意識を感じている」という現代。「電話恐怖症」が広がる背景には何があるのか、どうしたら克服できるのか、取材しました。(時事ドットコム編集部 谷山絹香)

「緊張で頭が真っ白」広がる若者の″電話恐怖症”◆達人が教える応対のコツ【時事ドットコム取材班】#令和に働くオフィスの電話が鳴るとビクッとする、受話器を取ると緊張で頭が真っ白になる―。特に働き始めたばかりの人ほど、こんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。20~30代の7割超が「電話応対に苦手意識を感じている」という現代。「電話恐怖症」が広がる背景には何があるのか、どうしたら克服できるのか、取材しました。(時事ドットコム編集部 谷山絹香)

続きを読む »