函館工業高等専門学校でシステムインテグレーターTDCソフトがUXデザイン授業を展開。学生たちはユーザー視点に立ち、業務システムの問題解決策を見つけるトレーニングを行っている。

という風刺画が流行った。 システム開発 プロジェクトにおけるさまざまな教訓が読み取れる風刺画だが、筆者が特に面白いと感じたのは「実は、顧客自身も問題の本質が見極められておらず、自分が必要なものも分かっていない」という指摘だ。その指摘は、現在でもしばしば当てはまるだろう。

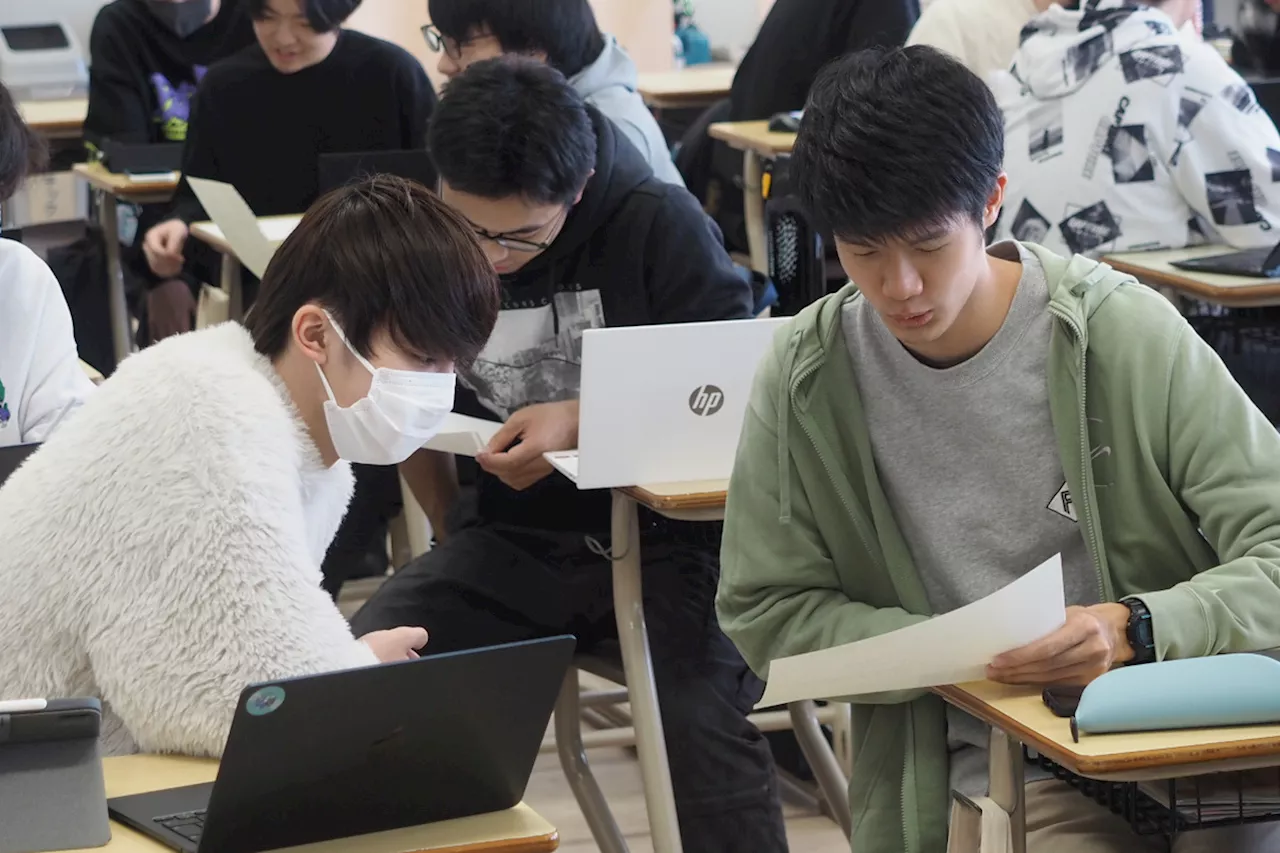

この演習では、TDCが開発した教材を使ってデザイン思考のプロセスを実践しながら、学生たちに「どうやったらユーザー視点に立てるのか」を伝えているという。言い換えればこれは、問題の本質を深掘りして適切な解決策=“顧客が本当に必要だったもの”を発見するためのトレーニングである。「UXデザイン演習」は、函館高専 生産システム工学科の5年生向けに開講されている「ヒューマンインタフェース」の授業の中で、TDCが開発した教材「UXデザインスターターキット(以下、UXキット)」を活用しながら行われている。 同授業を担当する函館高専 生産システム工学科 教授の小山慎哉氏は、「やはり具体的な“デザインにおけるツボ”のような話は、企業の第一線で実際に製品を開発されている方からアドバイスいただくのが有効だと考え、この演習を取り入れています」と説明する。小山氏は、この演習では特に「ユーザーのペルソナを明確にする」ステップを重視している点が良いと評価する。学生たちが将来的にものづくり、ソフトウェア開発といった仕事に就く際には、技術だけでなく「どんなユーザーが、何のために使うか」という視点が欠かせないと考えるからだ。

「わたしは高専の情報工学科を卒業後、TDCに入社し、2年目に自社開発製品のプロジェクトに配属されました。『どういった製品ならばお客様に喜んでいただけるか』を自分たちで考え、開発全体を手がけ、その後も営業や販促の活動まで行ったのですが……。リリースしてみると、ほとんど受注にはつながりませんでした」(酒井氏)製品に興味を持ってくれる顧客は多くいたが、具体的に商談が進んでも、受注には至らない。必死に開発してきた製品だけに、酒井氏の失望は大きかった。「なぜうまくいかなかったのか」の理由を模索するうちに、UXデザインという考え方に出会った。

Technology UXデザイン システム開発 高専 TDCソフト ビジネス