古い絵はがきや新聞に描かれた人物や風俗から時代を浮かび上がらせる企画展が、高知市の「龍馬の生まれたまち記念館」で開かれています。

古い絵はがきや新聞に描かれた県内の人物や風俗を通し、どのような時代を経てきたかを浮かび上がらせる企画展が6日まで、高知市上町2丁目の「龍馬の生まれたまち記念館」で開かれている。明治から太平洋戦争終結までの間、坂本龍馬らが軍国主義の象徴として利用されていく過程などが分かる内容だ。高知新聞や土陽新聞などのメディアに焦点を当てたコーナーと、絵はがきなどの通信ツールを軸にしたコーナーの2部構成。

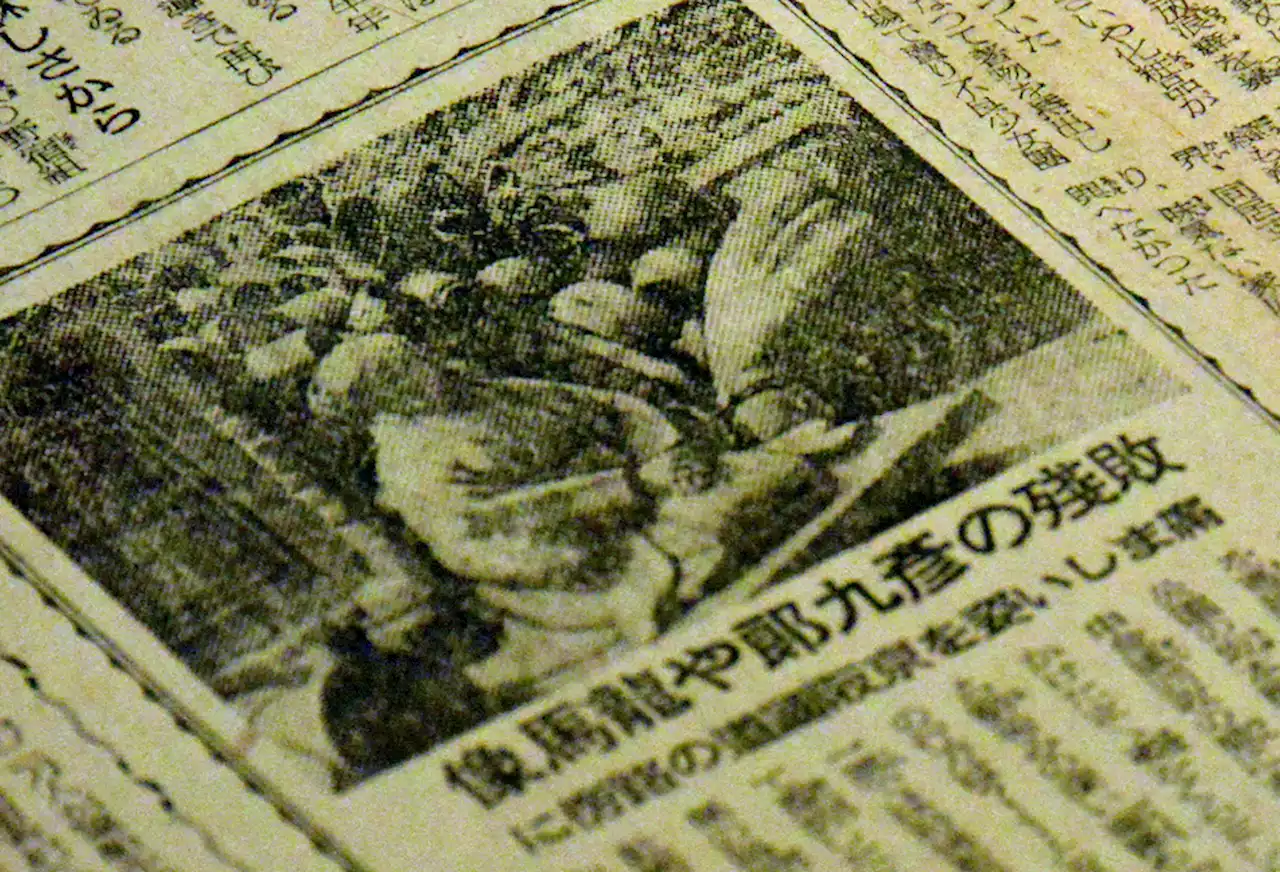

メディアコーナーでは、1928(昭和3)年5月に桂浜に建立した龍馬像除幕式を伝える時事新報や、35(同10)年5月の室戸岬の中岡慎太郎像除幕式を大々的に報じた高知新聞記事など、現物が戦災でほとんど失われている貴重な紙面を複数紹介している。 海援隊長だった龍馬と陸援隊長だった慎太郎は、それぞれ海軍と陸軍のシンボルとして戦意高揚のプロパガンダに利用された。そのため、第2次世界大戦下に全国の銅像がつぶされて砲弾などにされる中、桂浜と室戸岬の像は免れている。 戦況が悪くなると、京都の円山公園にあった2人の銅像は、ついに軍用資源にされることになったが、溶かされる前に敗戦。46(同21)年7月、他の像と一緒に路傍の集荷所に野積みにされているのが見つかった。当時の朝日新聞記事は、龍馬や慎太郎の像が泥に突っ伏して雨風にさらされている姿を写真付きで伝えている。会場には、こうした紙面の現物とともに、分かりやすく記事を拡大した解説パネルを掲示。森本琢磨学芸員は「島崎さんは小さな記事も見逃さず集めているのがすごい。順に見ていくと、いかに戦争が愚かなのかがよく分かる」と話す。通信ツールのコーナーには、11(明治44)年3月に佐川町に特設電話が開通した際の記念絵はがきや、昭和初期に大阪―徳島―高知などを結ぶ水上飛行機の郵便路線が新設されたことを祝う絵はがきなどを展示。36(昭和11)年の旧制高知高校(現高知大学)の「南溟寮」の絵はがきは、戦争になる前の学生たちの自由な雰囲気がにじんでいて、時代ごとの高知の姿をよく伝えている。(天野弘幹)

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

吉野川でサーモン養殖、プリッともちもち!脂も乗っちゅう 高知県いの町本川地域の源流域 | 高知新聞吉野川源流域の水で育ったサーモンを手にする土本隆司さん(いの町寺川) いの町本川地域の人里離れた山奥で、数百匹のサーモンが泳いでいる。吉野川源流域の清らかな水を生かして、養殖に乗り出したのは「森の中の魚屋さん」。近くブランド化して販路拡大を...

吉野川でサーモン養殖、プリッともちもち!脂も乗っちゅう 高知県いの町本川地域の源流域 | 高知新聞吉野川源流域の水で育ったサーモンを手にする土本隆司さん(いの町寺川) いの町本川地域の人里離れた山奥で、数百匹のサーモンが泳いでいる。吉野川源流域の清らかな水を生かして、養殖に乗り出したのは「森の中の魚屋さん」。近くブランド化して販路拡大を...

続きを読む »